La probité, au sens juridique, désigne l’honnêteté et l’intégrité dans l’exercice de fonctions publiques ou privées. Le droit pénal français consacre plusieurs infractions spécifiques pour sanctionner les manquements à cette exigence, réunies sous le terme d’atteintes à la probité. Ces infractions visent à protéger la confiance du public dans les institutions et dans ceux qui les incarnent, en sanctionnant les comportements déviants tels que la corruption, le trafic d’influence ou la prise illégale d’intérêts.

Ces infractions, prévues et réprimées par le Code pénal, présentent des régimes juridiques parfois complexes. Cet article vous propose une présentation claire et complète de ces atteintes à la probité, de leur définition à leur répression.

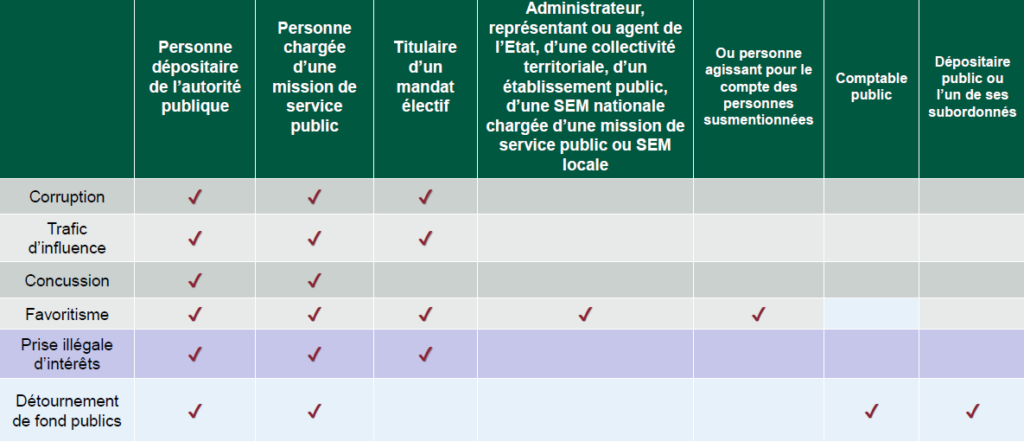

Tableau récapitulatif des principales atteintes à la probité

| Infraction | Articles du Code pénal | Personnes concernées | Peines principales |

|---|---|---|---|

| Corruption passive et active | 432-11, 433-1, 435-1… | Agents publics / privés | 10 ans, 1 M€ |

| Trafic d’influence | 432-11, 433-2, 435-2… | Agents publics / privés | 5 à 10 ans, 500 000 à 1 M€ |

| Prise illégale d’intérêts | 432-12 | Agents publics | 5 ans, 500 000 € |

| Concussion | 432-10 | Agents publics | 5 ans, 500 000 € |

| Détournement de fonds publics | 432-15 | Dépositaires de l’autorité | 10 ans, 1 M€ |

| Favoritisme | 432-14 | Agents publics | 2 ans, 200 000 € |

Définition des atteintes à la probité

Les atteintes à la probité constituent une catégorie d’infractions regroupées dans le Livre IV, Titre III du Code pénal. Elles visent à réprimer les comportements déloyaux ou déviants des personnes investies d’une fonction publique ou privée lorsqu’elles exploitent leur position à des fins personnelles ou détournent leur mission.

Ces infractions peuvent être commises par des personnes exerçant une autorité publique (fonctionnaires, magistrats, élus, etc.) mais aussi dans le secteur privé, notamment en matière de corruption ou de trafic d’influence.

La corruption : active et passive

La corruption passive est le fait, pour un agent public ou assimilé, de solliciter ou d’accepter un don, une offre ou une promesse pour accomplir, retarder ou omettre un acte entrant dans ses fonctions.

La corruption active, quant à elle, est le fait, pour un particulier, de proposer ou de donner un avantage indu à un agent public ou privé, pour l’inciter à agir dans un certain sens.

Exemple : un élu accepte de favoriser une entreprise dans l’attribution d’un marché public en échange d’un financement occulte.

Les peines encourues sont particulièrement lourdes : jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende, avec des peines complémentaires comme l’interdiction d’exercer ou la confiscation des biens.

Le trafic d’influence

Le trafic d’influence suppose l’intervention d’un intermédiaire qui tire parti de son ascendant réel ou supposé sur une autorité publique pour obtenir une décision favorable, en échange d’un avantage.

Cette infraction peut aussi bien viser les personnes influentes dans le monde politique, administratif ou judiciaire.

Exemple : un ancien ministre promet à une entreprise d’intercéder en sa faveur auprès d’un préfet, en échange d’une rémunération.

La prise illégale d’intérêts

Prévue à l’article 432-12 du Code pénal, cette infraction réprime le fait, pour un agent public, de prendre part directement ou indirectement à une opération dans laquelle il a un intérêt personnel. La finalité n’a pas besoin d’être frauduleuse.

Exemple : un maire attribue un permis de construire à une société dans laquelle son conjoint détient des parts.

Cette infraction est souvent relevée dans le cadre de la gestion des collectivités territoriales.

La concussion

Prévue à l’article 432-10 du Code pénal, la concussion réprime le fait, pour un agent public, de percevoir sciemment une somme qu’il sait ne pas être due, ou au contraire, de s’abstenir volontairement de percevoir une somme légalement exigible, dans le cadre de ses fonctions.

Cette infraction suppose un abus délibéré de la fonction dans un but personnel ou par favoritisme.

Exemples :

- Un fonctionnaire réclame à un administré le paiement d’une somme qui n’est pas prévue par la loi.

- Un agent du Trésor public décide de ne pas recouvrer certaines dettes fiscales au bénéfice d’un tiers.

La peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende, avec la possibilité de peines complémentaires comme l’interdiction d’exercer une fonction publique.

Le détournement de fonds publics

Il s’agit ici de la répression d’un abus de fonction, par l’utilisation illicite de fonds, titres ou biens publics. L’auteur doit être dépositaire de l’autorité publique ou d’une mission de service public.

Exemple : un agent public qui utilise une carte bancaire de service pour ses dépenses personnelles.

Les peines peuvent aller jusqu’à 10 ans de prison et 1 million d’euros d’amende.

Le favoritisme

Appelé aussi atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics, ce délit sanctionne le fait de fausser l’attribution d’un marché public au profit d’un opérateur économique.

Exemple : un appel d’offres taillé sur mesure pour exclure des concurrents.

C’est une infraction fréquente en matière de commande publique.

Répression et spécificités procédurales

Les atteintes à la probité sont souvent complexes à établir, car elles impliquent des preuves indirectes : échanges de mails, témoignages, surveillance, écoutes téléphoniques.

La prescription est généralement de 6 ans, sauf pour les infractions occultes ou dissimulées, pour lesquelles le point de départ est repoussé à la date de révélation.

En pratique, ces affaires sont souvent traitées par les juridictions spécialisées, notamment les juridictions financières, ou les pôles économiques et financiers dans les tribunaux judiciaires.

Conseils pratiques

- Toute personne exerçant une mission publique ou une activité économique doit éviter les conflits d’intérêts.

- Il est essentiel de documenter chaque décision prise dans l’exercice d’un mandat.

- En cas de doute ou de signalement, il est conseillé de consulter un avocat pénaliste ou un référent déontologie.

Conclusion : une rigueur indispensable au service de l’intérêt général

Les atteintes à la probité sont l’une des traductions les plus concrètes de la défaillance morale dans l’exercice de responsabilités publiques. Parce qu’elles minent la confiance des citoyens dans les institutions, le législateur les réprime sévèrement. Que l’on soit agent public, élu ou chef d’entreprise, la transparence et l’intégrité doivent guider l’action. En cas de suspicion, le recours à un conseil juridique est vivement recommandé.

Comparatif entre les infractions à la probité

Vous êtes mis en cause ou victime d’une atteinte à la probité ?

Je peux vous accompagner dans la défense de vos droits ou la mise en œuvre d’une plainte. Contactez-moi pour un rendez-vous confidentiel.